クルクの実施例

実施環境

場所 神奈川県私立認定こども園

クラス 1歳児クラス

児童数 15名

実施日 2014年10月

実施時間 15:05〜15:40

使用 クルクカタチS—1とせんS-2の2セット(計10点のクルク)

実施ノート

はじめての対面(約3分程)

子ども達に挨拶をしてから「こんなの持って来たけど」と言ってクルクを紹介。みんなが集まって来てくれた。

私は、みんなの前で「くるくる。」っと言いながら回して見せた。

手をのばそうとしている子や、照れてためらっている感じの子もいた。

クルクを前にいる子に渡した。

ここで、私からの導入を終えた(約2分程)

ここからクルクを手にした子ども達のあそびがハジマル。

この日、クルクは5枚しかないので交代してあそんだ。一つを複数人で囲んであそんだ。

取り合いになる場面もあった。(ごめんなさい)

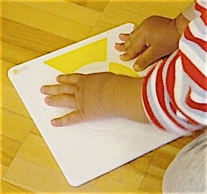

ディスクを手で回すのにはコツがいる。

取っ手の無い回転板を回すことは、たぶんはじめての操作だと思う。腕や手首、指の感覚を確かめて力を伝達しているように見えた。まわすことのために真剣に取り組んでいた。

でも、直ぐにコツを取得して回ことができた。

出来るまでの時間の差は有るが、回せない子どもは見られなかった。

保育士(回せるところを見守っていた保育者は回せて絵図を変化させた子どもに「できた〜。」等の声をかけられていた。)

見立てあそびをしていた男の子A君の場合

A君はタテ2本の絵図のクルクを持って放さず、回しあそびをしていた。次に私のところに来て「電車。電車」と言って絵図を合わせたり、回してずらしたりして見せに来た。

私「スゴイネ〜。本当だ電車だね」と伝えた。

A君は嬉しそうな表情をして、クルク本体を電車のように床を滑らせた。A君が考えたあそびである。平面の単純な図柄から想像してあそびを広げた。さらに「道」と言ってそのタテ2本の絵図を合わせて見せに来た。

これは他の人と発見を一緒にわかちあうことができた場面だ。想像とコミュニケーションが融合して気持ちがワクワクした。

その他のクルクを扱う子どもの姿

回転板を反対の裏にしてまた装着したりしていた。

考察

それは自分の行為によって絵図が隠れたり、表れたりする変化を確かめているように思えた。

基盤の図だけとなり、裏となった回転板が真っ白となり空間が出来ていた。

偶然,ひっくり返した時にとれた回転板。そのことがおもしろく、つけてはひっくり返して外していた。絵図の変化するあそびの要素ではなく、落ちる回転板、その取り付け取り外しを楽しむ姿が見られた。

回転板を回して止めているが、絵図をピタッと合わせない子がいた。■の図柄のくるく

考察

合わせようとしているけど、操作的に合わせららないのか?それとも図柄のカタチの知識、認識がまだ高まっていないから、合わせるということをしないのかもしれない。

もし後者とすれば、このことは、図の四角や三角のようなカタチを認識する発育段階の前ということであり、その時点にクルクと出会わせて、あそぶことで、図の基本とされる四角や三角のカタチの概念の認識教材とは異なり、カタチの自由性や多様性を学ぶことができると考える。さらに自分の行為にその図形が変化反応し、カタチを動的に捉えるあらたな感性を育むことにつながるのではと考える。

絵図をグルグルと回すだけのあそびをした。(時間計測できず)

考察

私は、この子は、絵図が流動的に変化するその様を捉えているように見えた。それはとても奥深いと思う。例えば、私たちが、たき火の揺らめく炎や打ち寄せる波を見るように、カタチが変化するその様を取り入れているのと同じように、動き自体を捉える働きかけが子どもに起きていると思われる。動的なものへの興味、複雑な動きへの反応を自らが高めているのではないだろうか。

☆ 先生のみなさん!こどもたち!ご協力ありがとうございます。

また座間市の保育園においても現在も実施研究を行っています。

浦部利志也

クルクをこどもたちにあそんでもらいました! 1歳児のケース